팬더믹이 온 지구를 덮친 이후, 대혼돈의 시기를 지나온 많은 사람들이 일상으로 돌아가기 시작하고, 그렇게 서서히 일상으로 회복되는 과정의 끝은 아마도 해외 여행이지 않을까 싶다. 나 역시도 다르지 않았고, 그렇게 4년만에 아이슬란드로 떠나기로 결정을 내렸다.

첫 유럽 여행지로 아이슬란드를 선택한 이유는 어디에서나 볼 수 없는 흔하지 않은 대자연을 보고 싶은 마음이 컸고, 영화 「인터스텔라」 나 「베트맨 비긴즈」 에서 본 쓸쓸하면서도 신비스러운 외계 행성의 그 분위기를 직접 느껴보고 싶었다. 엄밀히 따지자면, 유럽 대륙에서 첫 발자국을 딛은 곳은 핀란드 헬싱키이지만 고작 몇 시간만 머물렀기 때문에 어중간한 감이 있어보인다.

2023년 9월 23일과 귀국일인 10월 1일 십 여 시간 정도 헬싱키에 머무른 걸 빼고는 9월 24일부터 9월 30일까지 6박 7일 대부분의 시간을 아이슬란드에서 보냈다. 거의 매번 여행을 갈 때마다 한 두 도시 정도 더 들르는 환승편을 이용하게 되는데 오랜 비행으로 지친 근육과 피로를 풀어줄 겸 보다 합리적인 비용으로 더 많은 곳을 경험할 수 있는 부분이 참 효율적으로 생각된다. 물론 체력적으로 힘든 부분이 없지는 않지만 어차피 좁은 비행기나 그 좌석 안에서 오랜 시간 버티는 것도 만만치 않다.

팬더믹 이전에는 그나마 아직 젊다고 말할 수 있는 연령이었지만 4년이 지난 지금은 본격적인 중년의 시기로 접어들면서 체력이 예전같지 않음을 느낀다. 신체 나이는 역시 속일 수가 없나보다. 아마도 재작년에 잠깐 쉬러 다녀온 제주도 때부터 패턴이 좀 바뀐 감이 있는 것이 최대한 체력을 보전하려다보니 이제는 진득하게 머무는 일정을 소화하게 되었다. 그렇다고 관광을 포기할 순 없기에 관광과 휴양을 적절히 접목시킨 일정이라고나 할까.....

#2. 얼음과 불의 나라 아이슬란드 - 레이캬비크 (Iceland, The land of Ice and Fire - Reykjavik)

September 24 & 29, 2023 -- Reykjavik in Iceland

아이슬란드 케플라비크 국제공항에 도착했을 때, 잔뜩 찌푸린 하늘에서 추적추적 빗방울이 떨어지고 있었다. 아이슬란드의 수도이자 거점인 레이캬비크로 가기 위해 미리 예약해둔 리무진 버스에 몸을 실었다.

대중 교통이 열악한 편이긴 해도 공항에서 레이캬비크로 가는 리무진 버스 회사가 몇 곳이 있고, 시간대도 많은 편이다. 본격적인 여행을 시작할 때는 레이캬비크에서 공항보다 좀 더 저렴한 비용으로 차를 빌릴 수 있다고 한다. 안타깝게도 장롱면허자라 현지 투어버스를 이용했지만 말이다.

내 옆에 앉았던 유쾌한 청년은 핀란드 헬싱키에서 온 프로그래머였는데 그 역시 휴가차 2주 정도 머문다고 했다. 게다가 한국 문화에 대해서 잘 알고 있었고, 음식 문화에 대해서도 마찬가지였다. 확실히 BTS 덕인지 우리나라에 대한 시선이 예전과는 좀 바뀐 느낌이다. 물론 미국이야 워낙에 우리나라를 잘 아는 편이라(북한 때문에라도) 그 곳에서는 그러려니 했지만 북유럽에서까지 이럴지는 예상하지 못했다. 부족한 영어 실력에도 서로의 여행 계획에 대해서 대화를 나누다 보니 눈 깜짝할 사이 레이캬비크에 도착할 수 있었다.

일단 레이캬비크 버스 터미널에 도착하면 각 거점별로 운행하는 벤이나 미니버스가 건너편에서 대기하고 있다. 주요 명소나 호텔 등이 그 거점들인데 난 에어비앤비로 숙소를 정해서 그 근처 가까운 호텔에서 하차했다. 관광 도시라 웬만한 호텔은 거의 다 간다고 생각하면 된다.

가는 도중에 호스트와 계속 텍스트를 주고 받으면서 하차 지점을 알려줬더니 숙소 쪽으로 걸어가는 중간에 그를 만났다. 노년 부부가 작은 건물 하나를 통째로 운영하고 계신 것 같았는데 예약과 청소 등 관리는 아내분이 하시는 것 같고, 이렇게 체크인은 남편분이 해주시는 것 같다. 아니면 내가 저녁에 도착해서 시간적 여유가 되시는 분이 이 분이셨을지도 모르겠다. :)

건물 자체는 오래된 듯 했지만 깔끔하게 잘 관리되고 있는 곳이었다. 정말 세계 테마기행같은 여행 프로그램에서 보는 북유럽의 일반 가정식 주택이라 더 좋았던 것 같다. 평수도 적지 않았고, 아기자기한 소품에 주방에 식기도 웬만한 건 다 있고, 옷장도 넉넉하다. 아, 전자렌지가 없는 게 좀 아쉽긴 했지만 접이식 멀티포트를 가지고 가기도 했고, 인덕션이 설치되어 있어서 크게 불편한 점은 없었다.

도착한 날에는 이 정도로 하루를 마무리하고, 그 다음날과 아이슬란드에서의 마지막날에 숙소 근처와 레이캬비크 다운타운을 가볍게 돌아보기로 했다. 마치 동네 마실을 나가는 느낌으로...... 9월말의 아이슬란드는 여름의 끝 혹은 가을의 시작 정도로 보면 되지 싶다. 기온은 -2~3℃에서 영상 10℃ 초반 정도로 우리나라 늦가을에서 초겨울 정도라 크게 춥지는 않았는데 바람이 꽤 많이 불어서 모자를 쓰고 다니거나 후드가 달린 아우터를 입고 다니는 걸 추천한다. 크게 두텁게 입지는 않아도 되지만 말이다.

숙소에서 약 10분 정도 걸어가면 다운타운에서 가장 유명한 할그림스키르캬(Hallgrímskirkja)가 있다. 아이슬란드 국교인 루터교 교회로 구드욘 사무엘손(Guðjón Samúelsson)이 아이슬란드 자연적 요소 중 하나인 스바르티폭포의 현무암 기둥과 토르의 망치에서 영감을 얻어 1937년에 디자인하였다. 이 현무암 기둥들을 주상절리라고 하는데 바트나요쿨 국립공원 근처에 있는(스바르티 폭포도 마찬가지) 레이니스파랴에도 이 기둥들이 엄청난 규모로 조성되어있다.

1986년 74.5m로 완공되었고, 아이슬란드에서 2번째로 높은 건물이며 17세기의 성직자이자 시인인 할그리무르 페투르손(Hallgrímur Pétursson)의 이름에서 이 명칭이 탄생하였다. 꼭대기에 전망대가 있다고 하는데 내가 갔을 때는 내부에 들어갈 수 없어서 아쉬웠다.

또한 교회 바로 앞에는 아이슬란드의 개척자인 레이프 에이릭손(Leifur Eiríksson)의 동상이 서 있다. 이 조각은 미국의 조각가 알렉산더 스털링 칼더(Alexander Stirling Calder)가 제작한 것으로 서기 930년 아이슬란드에서 출범한 세계 최초의 입법 기관 알씽기(Alþingi)의 1000주년을 기념하여 미국으로부터 선물받았다고 한다.

에이릭손은 크리스토퍼 콜럼버스보다 반세기 앞서 1000년 경 북아메리카(캐나다 뉴펀들랜드주) 대륙을 최초로 발견한 바이킹이며 그린란드에 노르드인의 정착을 도운 붉은 에이리크(Eiríkr rauði)의 아들이기도 하다.

프랑스 파리처럼 레이캬비크 모든 골목들의 끝은 할그림스키르캬로 통하나보다. 건너편 골목들에는 상점가가 즐비하게 늘어서 있으며 다른 골목들 쪽은 학교나 공공기관, 주택들도 있는 것 같았다. 아무래도 관광객의 입장으로는 상점가를 주로 보게 되겠지만 말이다. 건축 양식부터 우리나라와는 많이 달라 보이는 게 건축 자재부터 차이가 많다. 아무래도 자연재해가 많은 곳이니 그런 부분을 염두해 두지 않았을까......

숙소 근처는 매우 고요하기 이를 데 없었지만 역시 번화가는 번화가이다. 생각 외로 꽤 붐비기도 했고, 같은 서양인이라도 쓰는 언어들이 다르다보니 대충 현지인 반, 외국인 반으로 보이기도 했다. 물론 동양인들도(특히 중국인들) 심심치 않게 볼 수 있었다.

이렇게 골목 중간 쯤 교차로에서 한 쪽 방향에 알록달록한 색상의 길이 있다. 레인보우 스트리트라고 하는데 이 곳에서 바로 할그림스키르캬도 보여서 기념사진을 찍는 관광객들도 많았다.

성소수자 그룹인 LGBTQ+의 권리와 다양성을 기념하는 Reykjavik Pride Parade가 열린다고 하고, 그 외에도 연말 연휴 때 이벤트나 기타 여러가지 축제가 자주 열리며 쇼핑가 중간에 위치해 있기는 해도 예술적인 영감으로 가득찬 곳이기도 하다. 지금은 잘 안 보이는데 예술가들의 조형물도 있었나보다. 오노 요코의 플로팅 피어스 같은......

덴마크 왕국에 속해있던 시절, 덴마크 내각의 아이슬란드 장관으로 지명된 최초의 정치인이자 시인인 하네스 하프스테인(Hannes Hafstein)의 동상이 아이슬란드 연방정부 앞에 서 있다. 시인으로서 하프스테인은 주로 국가적 낭만주의 성향을 가졌으며 종종 유머러스하고 풍자적이기도 해서 인기가 많았다고 한다. 알씽기(Alþingi) 대부분의 부처는 근교 다른 곳에 있고, 이 곳은 총리 관저이다.

이 곳 건너편인 아우스튀르스트라이트(Austurstræti)는 도심과 크보신, 올드 하버 지역을 연결해주는 곳으로 무역 시대에 지어진 오래된 원목 건물부터 아이슬란드의 첫 콘크리트 빌딩, 현대식 대형 건축물까지 다채로운 건축 스타일을 볼 수 있다.

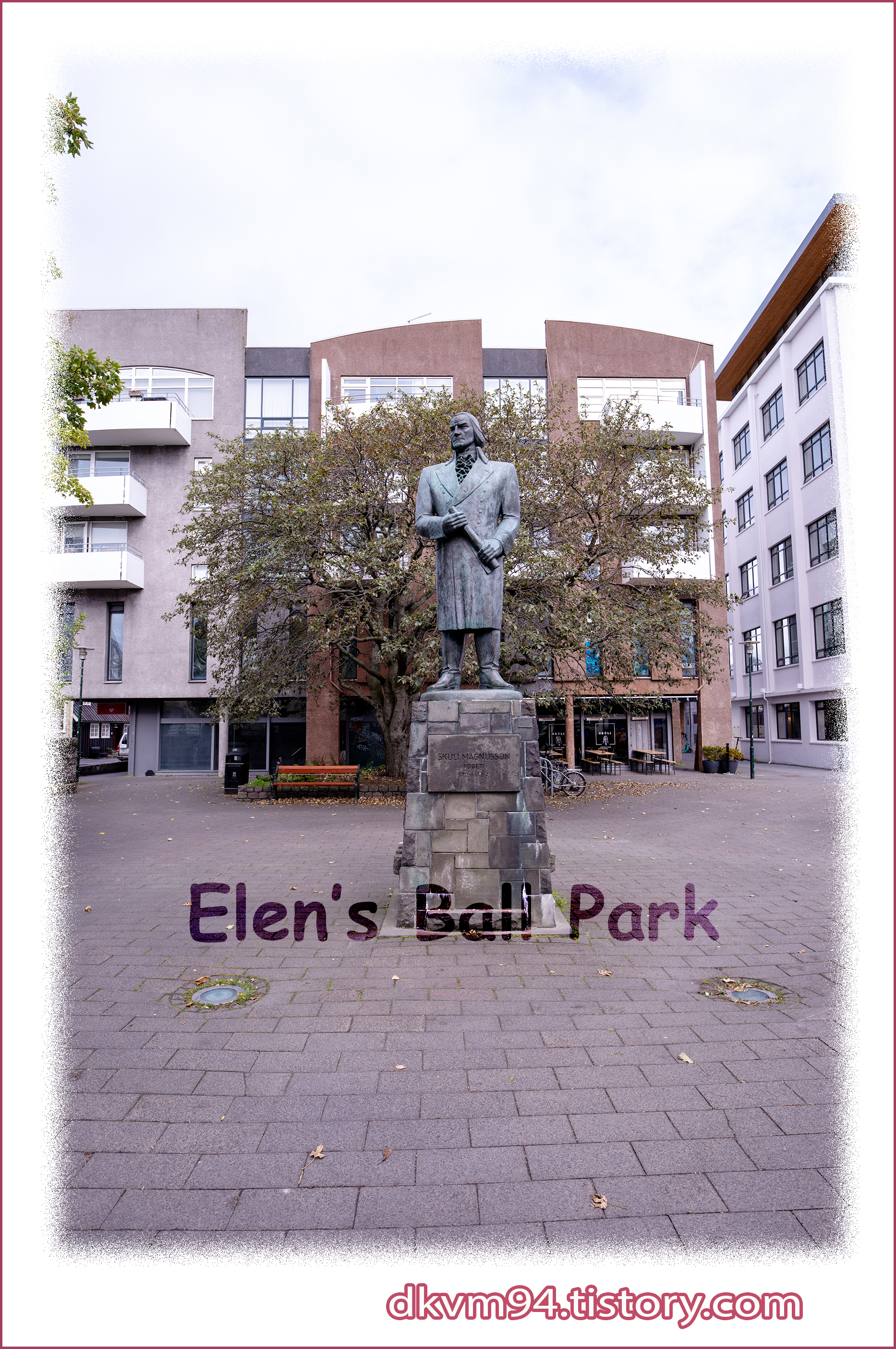

골목 왼쪽으로 조금 더 들어가면 비쿠르가르(víkurgarður)라는 공원과 묘지, 이 거리를 만든 사람 등의 동상이 있고, 오른쪽에는 아우스터뵐뷔르(Austurvöllur)라는 공원과 아이슬란드 독립 운동을 주도한 욘 시구르손(Jón Sigurðsson)의 동상이 있다.

아우스튀르스트라이트 옆 쪽 해안가로 걸어가면 하르파(Harpa)라는 컨벤션 센터가 나오고, 그 앞에 wind harp라는 조형물이 있다. 이 조형물은 아이슬란드의 거센 바람에 따라 흔들리는 하프를 형상화한 듯한 느낌이다.

옛날부터 어업이 활발히 이뤄졌던 현지인들에게 레이캬비퀴그호픈(Reykjavíkurhöfn)라 불리었던 올드 하버(Old Harbour)에 초대형 건물이 들어섰는데 올라퓌르 엘리아손(Ólafur Elíasson)과 덴마크 회사인 닝 라르슨 아키텍트(Henning Larsen Architects)과 함께 설계하였다.

전 국민을 위한 콘서트홀 건설이라는 명목으로 진행된 프로젝트였으나 금융위기로 중단된 상황에서 아이슬란드 정부가 자금을 투입하였고, 많은 국민들도 이 취지를 이해하였다고 한다. 700개의 글래스 패널을 이용한 건물 외부 파사드가 가장 큰 특징이고, 개별 패널은 저마다 독특한 모형에 LED 조명 기능이 포함되어 있어 겨울철 밤에는 화려한 조명쇼를 열기도 한다.

현재 아이슬란드 심포니 오케스트라와 다양한 전시회, 콘서트, 문화 이벤트를 개최하고 있으며 2013년부터 소나르 뮤직 페스티벌(Sónar Music Festival)의 독점적인 개최장소로 이용하고 있다.

아이슬란드 바닷가는 레이캬비크 여느 다른 곳보다 엄청난 바람의 세기를 자랑한다. 저 바다가 파도가 아닌 바람에 의해 저런 물결 무늬를 보여주고 있다는 게 참 대단했다. 이 해안가를 쭉 따라가면 팍스플로이만(Faxaflói Bay)에서 에스야(Esja)산을 바라보고 있는 실외 조형 예술 작품인 선 보야저(Sun Voyager)를 볼 수 있다. 욘 귄나르(Jón Gunnar)가 모험의 매력과 발견에 대한 열망, 전진하고자 하는 동기, 꿈과 현실의 영역을 이어주는 매개체로써 이 작품이 형상화되기를 바랐다고 하고, 부제 또한 《태양의 찬사》이다.

레이캬비크 건립 200주년을 축하하기 위한 1986년 디자인 공모전에서 처음 발표된 작품으로 건립일인 2000년 8월 18일 처음 공개되었다.

이렇게 일정을 마친 후 숙소 근처에 보너스 마트가 있어 장을 보고 들어갔다. 여느 북유럽 국가처럼 외식 물가가 상당히 높은 아이슬란드라서 그냥 마트에서 장을 봐서 식사를 해결해야겠다고 생각하고 있었는데 숙소에서 도보 3분 거리에 바로 보너스 마트가 있었다.

아이슬란드 장바구니 물가는 현재 우리나라와 비슷한 것 같다. 조금 더 비싼 것도 있고, 더 저렴한 것도 있는데 과일은 오히려 우리나라보다 더 저렴했던 것 같다. 저 레드 글로브나 바나나 모두 수입되어 온 것인데도 우리나라보다 더 저렴하다니......

뭐 원가가 문제가 아니라 유통업체들 마진이 문제라는 건 알고 있는데 다른 나라 장바구니 물가와 비교해보면 참 우리나라 물가는 문제가 많게 느껴진다. 당연히 직접 농사를 짓거나, 물건을 제조하는 등 이런 곳에 더 마진이 많이 붙어야하는데 실상 그렇지 못하니 말이다. 하긴 우리나라 기업들은 노동자들을 갈아넣고 있는 형국이니 원래부터 문제가 많은 자본주의가 이제는 답이 없어지고 있다. 공산주의도 실패했지만 자본주의도 실패했다고 봐도 무방한 듯 싶다.

아무튼 그나마 이렇게 장을 봐서 식비는 많이 들어가지 않았던 것 같고, 저 스키르라고 우리가 소위 요거트라고 부르는 유제품은 꽤 가성비있었다. 우리나라 요거트보다 더 꾸덕꾸덕하고 덜 달다. 마치 그릭 요거트 느낌이라고 할까.....

댓글